2014年1月,在《成吉思汗宝藏》中美日合作签约仪式暨《成吉思汗宝藏》旅游文化产业链战略合作启动仪式上,中方导演麦丽丝(中)与美国电影导演、监制奥利佛·斯通(右)、日方代表横滨丰行(左)现场签约后合影留念。资料图片

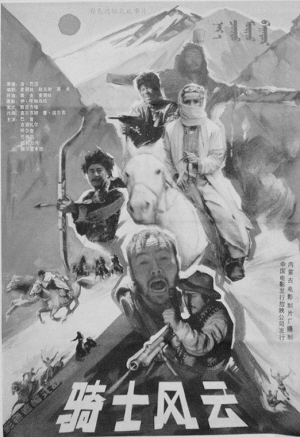

塞夫、麦丽丝执导的电影海报。 资料图片

人物简介

麦丽丝,国家一级导演、编剧。上世纪90年代,先后与丈夫塞夫合作拍摄《骑士风云》《东归英雄传》《悲情布鲁克》《一代天骄成吉思汗》等“马背动作片”;新世纪以来,执导剧情片《天上草原》《圣地额济纳》,拍摄历史题材电视剧《东归英雄》,2018年推出纪录片《您一定不能错过》。她执导的影片曾多次荣获中国电影华表奖、金鸡奖、上海国际电影节、长春电影节奖项。2011年,获评第三届全国中青年德艺双馨文艺工作者;2015年,当选内蒙古自治区文联第八届主席团副主席。

和想象中不同,曾执导了《东归英雄传》等一系列“马背动作片”的著名导演麦丽丝性情十分温和,丝毫没有草原民族的那种粗犷与不羁。她曾经是歌唱演员,说话声音甜美、圆润。

深入交流后,麦丽丝潜藏的草原特质凸显出来——像牛羊一样喜欢“反刍”。她对自己的作品始终持一种清醒的批判态度,反复思考其得失,从而校正自己的前进方向。

在改革开放大潮中,电影行业是市场化改革最为充分的领域之一。在这一洪流中劈波斩浪的民族电影人,经历了更多的酸甜苦辣。然而,从1982年进入内蒙古电影制片厂至今,36年过去了,麦丽丝依然是一个怀抱初心的“民族电影追梦人”,正在探索一条属于中国电影的工业化道路。

“唱歌有什么意思,北京有什么意思,回草原拍电影去”

麦丽丝踏入电影行业,不是出于兴趣,而是因为爱情。

1980年,在内蒙古军区文工团担任歌唱演员的麦丽丝,因工作需要来到中央民族歌舞团实习,认识了丈夫塞夫。

塞夫在吉林大学上学的时候,学校挨着长春电影制片厂,因此深受长影的影响。他在长影观看了蒙古族导演广布道尔基拍摄的影片《刑场上的婚礼》后,萌发了拍电影的想法。大学毕业后,塞夫被分配到中央民族大学任教,这是一个人人艳羡的留京机会,塞夫却不屑一顾。

有一次,麦丽丝在塞夫家吃完饭,塞夫送她回家。两人一前一后走着,塞夫说:“北京有什么意思?你们唱歌有什么意思?”麦丽丝不解地问:“那你要干什么?”塞夫兴奋地回答道:“我要回内蒙古拍电影,你不知道电影有多好!”

塞夫说到做到,他当即放弃了在中央民大的机会,将档案调回内蒙古电影制片厂,成为厂里第一批大学毕业生。

对于塞夫的梦想,麦丽丝非常理解,也很支持。“在当时,电影是一种技术推动的新鲜事物。将虚无缥缈的故事放大在银幕上,比可触可感的现实生活更具有震撼力,是一个很容易把年轻人的梦想唤醒的行业。”麦丽丝说。

1982年,麦丽丝从部队转业,也进入内蒙古电影制片厂工作。当时,塞夫的短篇小说《塞夫》获得了鲁迅文学奖,有奖金300元,加上麦丽丝800元的转业费,两个人在内蒙古安了家。

虽然电影不是麦丽丝的梦想,但艺术都是相通的。在部队文工团所经受的专业训练和演出、创作经历,让麦丽丝很快走进了电影的世界。

当时,在中国电影生产的版图上,上影、长影、北影三大厂占据主导地位,西安、珠江、潇湘、峨眉四小厂居其次。而像内蒙古电影制片厂这样的小厂要拍摄一部电影,一般都需要大厂扶持。但塞夫和麦丽丝没有灰心,全身心地投入到创作之中,为后来在电影上的爆发积蓄力量。

改革开放的春风,吹皱了中国电影的一江春水。1982年,由李连杰主演的功夫片《少林寺》以一毛钱的票价收获了1.6亿元的票房,成为了难以超越的票房传奇。在《少林寺》的影响下,电影市场上商业之风渐起,竞争日趋激烈。

80年代后期,电影制片厂开始自负盈亏。在此压力下,曾与大电影制片厂联合拍摄过《成吉思汗》《猎场札撒》等民族题材经典影片的内蒙古电影制片厂,也放弃民族题材,走上了娱乐化的道路。

1989年,麦丽丝参与执导了现实题材电影《哈罗比基尼》。这部影片就像一部纪录片,真实记录了改革开放给社会观念带来的巨大冲撞。

“这部影片的拍摄,与导演广布道尔基直接相关。他敏锐地意识到改革开放对中国社会的巨大影响,因此用一种人体的美感,来撞击中国电影封闭的思维。现在回看,这很了不起。”麦丽丝说,“但我当时并不喜欢这样的影片。我们后来走了另外一条路。”

“90年代,我们拍了10年,那是最有朝气、最具爆发力的10年”

1993年,记者在湖南中部的一个小镇,在露天银幕上观看当时的流行电影《东归英雄传》时,记住了“土尔扈特部落”这个名称,后来才知道,这部影片是塞夫和麦丽丝共同执导的“马背动作片”。

上世纪80年代后期,塞夫和麦丽丝相继在北京电影学院的编剧班、导演班学习、进修,在拍摄理念、技术上有了很大的提升。回到内蒙古以后,他们在影片类型化上进行了全新的探索。

第一部“马背动作片”是拍摄于巴音布鲁克草原的《骑士风云》。这部由新疆巴音郭楞蒙古自治州政府、内蒙古电影制片厂共同投资的影片,讲述了5个男子拯救一位蒙古族公主的故事。“故事很简单,推进故事发展的动力主要靠动作性。它的动作、气质和节奏给中国电影带来了一种清新的感受,因此受到关注。”麦丽丝如是评价自己的成名电影。

当时,塞夫和麦丽丝来到新疆,看到电影剧本时,觉得“故事不行”。后来,麦丽丝反思,“其实不是人家的故事不行,而是你对人家的故事是陌生的,不知道如何下手。”他们将故事进行了修改,保留了原有的故事框架。

影片的拍摄,多为导演和演员的现场即兴创作。影片中的经典场景——马背上的“芭蕾”,就是麦丽丝即兴发挥的结果。她给演员们拿来酒,让大家开怀畅饮。酒酣耳热之后,演员们骑上马背,进行了一段淋漓尽致的马上“炫技”。苍茫大漠之下,这段行云流水般一气呵成的表演,给观众留下了深刻的印象。

在视觉效果上,这部影片开创了中国电影的多个第一次:电影中参与拍摄的马匹达到一万匹,拍摄的镜头达到1600多个。快速变化的节奏打破了以往民族电影沉闷、缓慢的讲述方式,带给观众一种视觉上的强烈冲击。内蒙古电影制片厂厂长莫尔吉胡看完成片后,腾地从椅子上跳起来,兴奋地说:“这是草原电影。”

这部影片带来了草原电影的重要转型,塞夫和麦丽丝由此开创了“马背动作片”的先河。影片不仅为厂里带来了良好的经济效益,也为他们带来了众多荣誉,荣获中国电影金鸡奖5项提名,最终摘得最佳摄影奖、最佳剪辑奖两个奖项。

事后,麦丽丝在总结影片的成功经验时,特别提到影片的“气质”。她认为,作为一个民族电影导演,把握一个民族的气质,才是“马背动作片”出奇制胜的关键因素。

尽管第一次面对一万匹马时,塞夫和麦丽丝有着无从下手的慌乱,但在拍摄《东归英雄传》时,他们已经对这类影片了然于胸。“我们已经清楚地知道自己要什么,从演员到故事,再到商业片的模式上,都有了清晰的认识。”麦丽丝说。

此后,塞夫和麦丽丝又相继拍摄了《悲情布鲁克》《一代天骄成吉思汗》等风格更加稳固和成熟的“马上动作片”,探索了一条适合内蒙古电影的生存与发展之路。

经历了电影市场和人生的低谷,文艺片就像微光一样记录着这个时代

2002年,塞夫和麦丽丝推出了一部现实题材的剧情片《天上草原》。这是我国首部国产数字故事片,讲述了一个汉族孤儿被带到一个蒙古族家庭的故事。影片荣获了中国电影金鸡奖最佳男演员奖、最佳音乐奖。

有人问麦丽丝:从马背动作片到《天上草原》,拍摄风格发生了很大的变化,是不是马背动作片拍不下去了?

麦丽丝的回答非常简练:“拍了一系列历史题材作品以后,就会特别想拍现实题材作品。当时,正好陈枰的剧本《天上草原》获了夏衍文学奖,塞夫就决定拍了。”

拍过一系列宏大的历史题材作品后,再看现实题材的剧本,麦丽丝觉得有些单薄。他们将剧本改了很多稿,精心挑选了两位富有表现力的蒙古族演员——宁才和娜仁花搭戏,拍摄非常顺利。

尽管这部影片后来荣获了很多奖项,麦丽丝却认为,和去年周子阳导演的电影《老兽》相比,《天上草原》过于追求唯美。“这部剧只是在剧情结构、人物关系、演员塑造和配乐上,是一部完整的文艺片,有早期欧美电影的气韵。但若放在当今时代,它却缺少生活的逼真性和质感。”麦丽丝反思道。

3年后,当麦丽丝正在紧张地筹拍《东归英雄传》电视剧时,现实生活就给她上了残酷的一课:编剧赵玉衡和导演塞夫相继罹患癌症。她两头奔忙,既要照顾塞夫化疗,又要看景踩点、修改剧本、做拍摄准备。很多人劝麦丽丝放弃,但她却忍痛坚持下来。“为了这部电视剧,塞夫准备了10年,我必须把它做成。”麦丽丝说。

当《东归英雄传》剧组在新疆拍摄时,6月的天山竟然飘起雪花,老天似乎在预示什么。麦丽丝赶紧把雪景拍完,回到家中时,只赶上与塞夫最后诀别。

此后的5年里,麦丽丝没有拍摄任何作品。她感慨地说:“《东归英雄传》折了我两员大将,太伤痛了,我怎么也拍不了了。”

和麦丽丝的伤痛一样,中国电影尤其是民族题材电影也进入了一个低谷期。2001年12月,中国加入WTO,美国电影打开了中国市场。大陆电影在经历了港台电影的洗礼之后,再次遭受了美国商业电影的冲击。面对激烈的市场竞争,电影制片厂这种国企不得不推行集团化改制。

“改制是一种强烈的阵痛,很多优秀的电影人一下子不会拍电影了,不是没有故事,也不是不懂拍摄,而是整合不了资本,找不到市场。”麦丽丝说。

那时,因为找不到商业渠道,民族题材电影经历了一个5到8年的停滞期。

尽管如此,麦丽丝认为,看问题也要分正反两方面:在资本绑架电影市场走向商业化时,民族题材电影在无人问津的角落,诞生了一批高质量的小成本文艺片,如宁才执导的影片《季风中的马》、哈斯朝鲁执导的《长调》、卓格赫执导的《尼玛家的女人们》、巴音执导的《斯琴杭茹》等。

有电影评论人曾认为,千万不要小看边远区域下的文艺片,它们就像博物馆,真实地记录了改革开放大环境下的中国社会的种种变迁。尽管很多民族题材电影没能进入主流电影市场,但在推动中国电影多元化发展、记录民族地区真实现状、传承民族文化方面发挥了不可磨灭的作用,成为民族题材电影代代相传的“星星之火”。

电影商业化时代,要有追求,有定力,更要守底线

2010年,时隔5年后,麦丽丝再次推出剧情片《圣地额济纳》,影片讲述了中国航天人艰苦创业的励志故事。

此时,在党和国家的扶持下,民族题材电影迎来了一个新的爆发期。2011年,北京国际电影节民族电影展首次推出“中国少数民族母语电影展”,展映了30部母语电影。2013年,由国家民委牵头,相关部门共同发起的中国少数民族电影工程在京正式启动,为民族题材电影的发展搭建了市场化运作的平台。

自2014年起,麦丽丝与外方合作,筹拍商业大片《成吉思汗宝藏》。尽管相关工作已经准备就绪,但麦丽丝并不急于拍摄,不是因为缺钱,而是觉得自己还没有“想清楚”。“成吉思汗是一个世界性的文化符号,充满了历史的厚重感。拍摄一个民族历史题材的影片,故事可以有一些虚构的成分,但民族性一定要逼真,否则本民族不接受,外民族也很难接受。”麦丽丝说。

2000年,麦丽丝曾经以500万元财政资金,加上自筹的300万元,拍摄了《一代天骄成吉思汗》。影片拍完之后,有公司以800万元的价格购买了该片。内蒙古电影制片厂的领导非常高兴,用该片的收益可以养活全厂职工好几年。

“在21世纪的今天,我要重新讲述成吉思汗的故事,必须要站到更高的位置,才能让世界观众接受。时代发展了,人们的价值观变了,什么样的价值观才能得到今天观众的认同,这是我一直在思考的问题。”麦丽丝深有感触地说。

很多投资商对这部影片充满兴趣,但麦丽丝很少为之所动,她不希望这部作品沦为资本逐利的商品。她认为,在电影商业化时代,面对资本的诱惑,创作者更要有定力,有追求,守底线。

在琢磨《成吉思汗宝藏》的同时,麦丽丝花了很多时间培养年轻人。她常对年轻导演说,第一部作品往往都是“朦胧之作”,扶上马送一程,以后的路就要靠你们自己走了。

如今,内蒙古新一代导演群体不断崭露头角,形成了令人瞩目的“内蒙古现象”。对此,麦丽丝深感欣慰。

来源:中国民族报