贵州民族歌舞剧院是贵州省最大的艺术表演团体,前身是中国人民解放军第五兵团政治部文工团,入黔后,改称贵州省委文工团。1956年,与贵州革大文工团和原民族学院文工团等艺术团体整合后更名为贵州省歌舞团。2009年,在贵州省委、省政府的大力扶持下,整合省内文艺资源,组建为贵州民族歌舞剧院,内设歌剧、舞蹈和交响音乐三个主要业务部门,拥有演职人员166人,其中,国家一级演员23人、国家二级演员80人。

贵州民族歌舞剧院是集歌剧、舞剧、舞蹈、音乐创作和表演为一体的专业艺术院团。50多年来,扎根于贵州这片“民族歌舞海洋”,坚持深入民间学习,创作、培养了大批文艺人才,积累了大量文艺精品,曾代表国家和贵州省委、省政府赴亚非拉及欧美等40多个国家和地区进行访问演出,受到各国观众的热烈欢迎和高度评价。

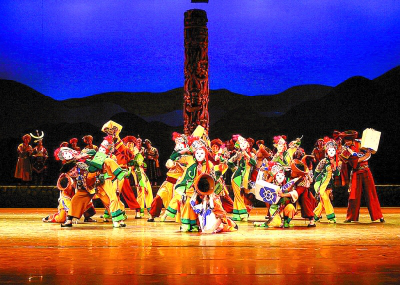

《天蝉地傩》剧照

《天蝉地傩》剧照

贵州民族歌舞剧院长期以来努力创作具有贵州民族特色的文艺作品:

1960年,剧院创演的民族舞剧《蔓萝花》在全国巡演时引起巨大轰动,被拍摄成舞台艺术片,并一举荣获瑞士洛加诺国际电影节荣誉奖。

2000年,创演的民族歌舞《好花红》,获第十届文华新剧目奖、文华编导奖、文华音乐奖、文华舞美奖等多项大奖,在第二届全国少数民族文艺会演中,又荣获创作金奖、演出金奖、舞美金奖。

2003年,与遵义杂技团共同创演的杂技歌舞剧《依依山水情》被评为2002—2003年度国家舞台艺术精品工程“十大精品剧目”。

2006年创演的大型民族歌舞诗《多彩贵州风》第二版,在第三届全国少数民族文艺会演中获得文艺会演大奖,并应邀为2006年“相约北京”活动开幕式演出,之后在国内各大城市巡回商演广获好评。

2008年,创演的大型民族歌舞诗《多彩贵州风·山里的日子》荣获第四届贵州省政府文艺奖舞蹈类一等奖,并作为2008年北京奥运重大文化活动和2009年庆祝中华人民共和国成立60周年献礼演出活动参演剧目在京演出。

2009年,创排的大型民族舞剧《天蝉地傩》在第七届中国舞蹈荷花奖舞剧舞蹈诗比赛中获最佳服装设计奖、舞剧编导奖、舞剧作品银奖等三项奖,并应邀在第十一届上海国际艺术节中演出获得好评。此外,舞蹈《踩鼓》、《织布谣》、《岜沙邦呦生》、《戎谷朵春》、《踩姑娘》、《放排》、《欢乐的苗家》、《金芦笙又响了》,歌曲《贵州好》、《青年飞马下山岗》、《那青年多可怜》、《光印阿辛常》,大合唱《清水江之歌》,组歌《周总理永垂不朽》,器乐作品《草海音诗》、《夜郎往事》等许多作品,都以其独有的民族风情和艺术风格在国内各类重大赛事中荣获大奖。

参考资料:《中国文化报》九艺节特刊